천년의 여정: 실크로드를 따라간 동방 아시리아 교회의 이야기

천년의 여정: 실크로드를 따라간 동방 아시리아 교회의 이야기

서론: 메소포타미아에서 중국까지, 잊혀진 제국의 종교

우리가 아는 기독교 역사의 거대한 그림자 속에, 실크로드를 따라 동쪽으로 뻗어 나간 또 하나의 천년의 여정이 펼쳐져 있다. 로마 제국의 국경 너머, 메소포타미아의 비옥한 땅에서 태어나 서방 교회와는 전혀 다른 길을 걸었던 독특한 기독교 공동체, 바로 동방 아시리아 교회이다. 흔히 ‘네스토리우스파’로 알려진 이들의 여정은 사도들의 시대로부터 시작하여 사산조 페르시아의 박해와 이슬람 제국의 관용, 그리고 몽골 제국의 영광을 거쳐 당나라 중국의 수도 장안에까지 이르렀다. 이 이야기는 단순히 한 종교의 역사가 아니라, 역사의 주류에서 잊혔던 이들이 어떻게 유라시아 대륙의 동과 서를 잇는 문명 교류의 위대한 서사시를 써 내려갔는지에 대한 기록이다.

1부: 탄생과 정체성의 확립 (1-5세기)

이 장에서는 동방교회가 로마와 파르티아 제국의 그늘 아래에서 탄생하여, 사산조 페르시아의 박해와 신학적 논쟁 속에서 어떻게 독립적인 정체성을 구축했는지 그 과정을 서술하려고 한다.

1. 1-2세기: 사도들의 전승과 초기 공동체의 형성

동방교회의 기원은 제자 마르 아다이와 마리, 사도 바돌로매, 사도 도마가 페르시아와 인도로 향하는 길에 복음을 전했다는 전승과 깊이 연결되어 있다. 교회의 씨앗은 로마의 영향력이 미치지 않는 당시 오스로에네 왕국의 수도였던 시리아의 에데사 지역을 중심으로 뿌려졌다. 이곳에서 초기 기독교 공동체는 파르티아 제국의 동방 영토 안에서 조용히, 그러나 꾸준히 성장하며 시작되었다.

2. 3-4세기: 새로운 제국과 첫 번째 시련

3세기, 파르티아를 무너뜨리고 등장한 사산조 페르시아는 교회의 운명을 바꿔놓게 된다. 초기 사산조는 비교적 종교에 관용적인 정책을 폈지만, 313년 숙적인 로마 제국이 기독교를 공인하자 상황은 급변하게 되었했습니다. 숙적 로마 제국의 종교가 된 기독교는 사산조 페르시아에게는 단순한 신앙이 아닌, 제국의 안보를 위협하는 ‘첩자나 반역 세력’으로 인식되었습니다. 로마에서의 축복이 페르시아에서는 저주가 된 것이다. 특히 샤푸르 2세의 통치 아래 대대적인 박해가 시작되었고, 이는 교회가 겪은 첫 번째 거대한 시련이었다.

이러한 위기 속에서 페르시아의 교회 지도자들은 생존을 위한 자구책을 모색했습니다. 410년에 열린 ‘셀레우키아-크테시폰 공의회’는 페르시아 제국 내 교회의 조직을 체계화하고 독자적인 운영권을 확보하려는 첫걸음이었다. 이는 신앙적 독립 선언인 동시에, 페르시아 제국에 대한 정치적 충성을 증명하려는 필사적인 생존 전략이었던 것이다.

3. 5세기: 신학적 분리와 완전한 독립

5세기는 동방교회의 정체성이 확립된 결정적인 시기였다. 서방 교회와의 신학적 차이가 결국 완전한 분리로 이어졌고, 이는 오히려 동방교회가 독자적인 세력으로 성장하는 계기가 되었다.

에페소 공의회(431년): 이 공의회에서 콘스탄티노플 총대주교였던 네스토리우스가 이단으로 규정되면서, 그를 따르던 동방의 신학자들은 서방 교회와 신학적으로 결별하게 된다. 이것이 분리의 시작점이 되었다.

페르시아로의 이주: 로마 제국 내에서 박해를 받게 된 네스토리우스파 신도들은 자신들에게 더 우호적인 사산조 페르시아로 대거 이주했다. 이로 인해 페르시아는 동방교회의 새로운 중심지로 떠오르게 되었다.

니시비스 신학교의 부상: 동방 신학의 중심지였던 에데사 학파가 489년 동로마 황제 제논에 의해 폐쇄되자, 학자들은 페르시아 영토인 니시비스로 이주하여 새로운 신학교를 세웠다. 니시비스 신학교는 이후 수백 년간 동방교회의 신학과 선교 활동의 심장부 역할을 하게 된다.

1부를 마치며: 박해와 분리라는 시련은 역설적으로 동방교회를 로마 제국의 영향력에서 완전히 벗어나게 했다. 로마를 등진 그들의 시선은 이제 동쪽, 유라시아 대륙의 심장을 향하게 되었다.

2부: 동방으로의 위대한 확장 (6-8세기)

이 장에서는 동방교회가 이슬람 제국의 등장이라는 세계사적 변화에 적응하고, 실크로드를 따라 중앙아시아와 중국까지 영향력을 확장하며 전성기를 맞이하는 과정을 다룬다.

1. 6세기: 중앙아시아를 향한 발걸음

5세기에 페르시아에서 정체성을 확립한 동방교회는 6세기에 들어 본격적으로 동쪽을 향한 선교의 발걸음을 내디뎠다. 실크로드의 중심지였던 중앙아시아의 소그디아나와 박트리아 지역에 기독교 공동체가 형성되기 시작했으며, 현재 투르크메니스탄에 위치한 도시 메르브에 주교구가 설립된 것은 그 구체적인 증거이다.

2. 7세기: 이슬람의 등장과 중국 선교의 시작

7세기는 세계사의 흐름을 바꾼 거대한 변화의 시대였다. 이슬람이 발흥하여 사산조 페르시아를 멸망(651년)시키자, 동방교회는 새로운 지배자를 맞이하게 되었다. 그들은 이슬람 통치 하에서 ‘책의 백성”으로 인정받아 ‘지즈아’ 인두세 세금을 내는 것으로 신앙의 자유를 보장받는 ‘딤미(보호민)’ 지위를 얻어 생존할 수 있었다.

이 격동의 시기에 동방교회는 역사상 가장 위대한 도전에 나서게 되었다.

635년, 선교사 알로펜(阿羅本)이 일단의 무리를 이끌고 당나라의 수도 장안에 도착했다.

개방적이고 국제적인 문화를 자랑했던 당 태종은 그의 가르침을 받아들이고 기독교를 공인하는 조칙을 내렸다.

638년, 마침내 장안에 대진사(大秦寺)라는 이름의 첫 공식 교회가 세워지게 되었다.

3. 8세기: 바그다드와 장안에서의 황금기

8세기는 동방교회가 서쪽의 이슬람 세계와 동쪽의 당나라, 두 거대 문명 속에서 안정과 번영을 누린 황금기였다. 교회는 두 세계의 중심부에서 확고한 위치를 차지하였다.

활동 중심지

주요 사건 및 의의

바그다드

750년, 아바스 칼리파국이 들어서자 교회는 본부를 새로운 수도 바그다드로 이전(775년경)했다. 이를 통해 이슬람 세계의 지적, 정치적 중심지에서 안정적으로 활동할 수 있었다.

장안(시안)

781년, 성직자 아담(景淨)이 작성한 ‘대진경교유행중국비’가 장안에 세워졌다. 이 비문은 당시 동방 기독교가 중국 사회에 얼마나 깊이 뿌리내렸는지를 보여주는 결정적인 증거인 것이다.

이는 동방교회가 당시 세계의 양대 제국이던 아바스 칼리파국과 당나라의 수도, 즉 바그다드와 장안이라는 두 심장부에서 동시에 번성했음을 의미한다. 유라시아 역사상 유례를 찾기 힘든 이 독특한 위치는 그들이 동서 문명의 진정한 가교였음을 증명하고 있다.

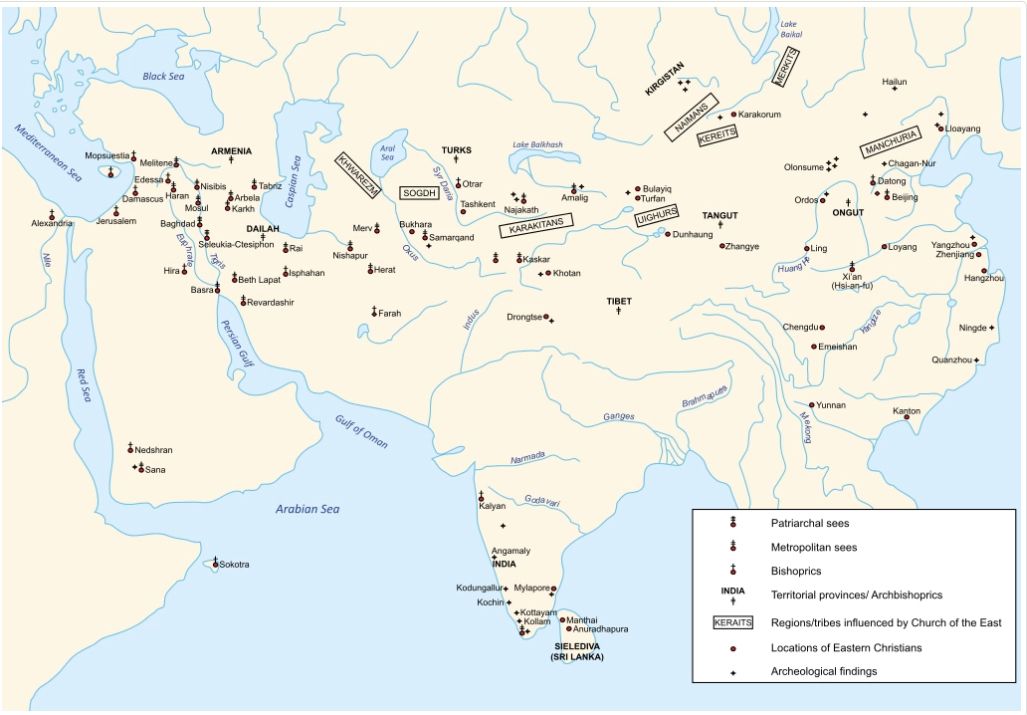

[중세 동방 교회(네스토리안 교회) 분포도 출처: Image Sources: Wikimedia Commons]

2부를 마치며: 이슬람과 당나라라는 두 거대 문명 속에서 유연하게 적응한 동방교회는 단순히 종교를 전파하는 것을 넘어, 실크로드를 통해 유라시아 대륙의 동서를 잇는 중요한 문화적 가교 역할을 수행했던 것이다.

3부: 시련과 새로운 기회 (9-12세기)

이 장에서는 당나라에서의 쇠퇴와 중앙아시아의 이슬람화라는 위기 속에서도, 몽골 고원의 새로운 부족들을 개종시키며 재도약의 발판을 마련하는 동방교회의 끈질긴 생명력을 조명해준 시기이다.

1. 9세기: 중국에서의 후퇴

중국에서의 황금기는 영원하지 않았다. 9세기에 들어 당나라는 쇠퇴하기 시작했고, 외래 문화에 대한 배척 분위기가 강해지기 시작하였다. 845년, 당 무종은 불교를 탄압하기 위해 ‘회창폐불’을 단행했는데, 이 여파로 동방 기독교를 포함한 모든 외래 종교가 함께 탄압받았습니다. 이 사건으로 중국 내 교세는 급격히 위축되었고, 한때 번성했던 대진사는 역사의 뒤안길로 사라지게 된다.

2. 10-11세기: 중앙아시아의 변화와 새로운 개종자들

중국에서의 문이 닫힐 무렵, 중앙아시아에서도 위기가 찾아왔다. 실크로드를 지배하던 투르크계 카라한 왕조가 이슬람을 받아들이면서 이 지역의 이슬람화가 가속화되었고, 동방교회의 영향력은 점차 감소하게 되었다.

하지만 바로 이때, 중국의 도시 문명과 중앙아시아의 이슬람화 속에서 설 자리를 잃어가던 동방교회는, 문명의 중심부가 아닌 변방의 초원에서 새로운 활로를 찾나섰다. 케레이트, 나이만, 옹구트와 같은 몽골계 유목 부족들 사이에서 기독교가 뿌리내리기 시작한 것이다. 이는 교회의 중심이 정주(定住) 문명에서 유목(遊牧) 문명으로 이동하는 중요한 전략적 전환이었으며, 훗날 몽골 제국 시대에 교회가 다시 부흥하는 중요한 발판이 되었다.

3. 12세기: '프레스터 존'의 전설

12세기 유럽에서는 동방에 강력한 기독교 왕국을 다스리는 ‘프레스터 존(사제 요한)’이라는 왕이 있다는 전설이 널리 퍼졌었다. 이슬람 세력에 맞서 싸울 동맹을 찾던 유럽인들에게 이 전설은 큰 희망을 주었다. 이 환상적인 이야기의 배경에는 케레이트와 같이 기독교를 받아들인 몽골 부족의 존재가 반영되었을 가능성이 크다. 이는 동방교회의 영향력이 서방 세계에까지 신화적인 형태로 알려졌음을 보여준다.

3부를 마치며: 중국과 중앙아시아에서 큰 타격을 입었지만, 동방교회는 한쪽 문을 잃었을 때 다른 쪽 문을 여는 놀라운 회복력을 보여주었다. 이제 그들의 운명은 유라시아 대륙 전체를 뒤흔들 새로운 세력, 몽골과 연결되기 시작했다.

4부: 몽골 제국의 품에서 맞은 최후의 황금기 (13세기)

3세기 동안 몽골 초원에서 뿌려진 씨앗은, 13세기 칭기즈 칸의 등장과 함께 마침내 거대한 숲을 이루게 되었다. 이 장에서는 몽골 제국의 종교적 관용 정책 아래 동방교회가 역사상 가장 넓은 영향력을 확보하며 맞이한 영광의 시대를 다룬다.

1. 칭기즈 칸의 유산: 종교적 관용과 기회

칭기즈 칸이 세운 몽골 제국은 정복한 민족의 종교와 문화를 존중하는 정책을 펼쳤다. 제국의 대법령인 ‘야사’에 담긴 종교 관용 정책은 동방교회에 전례 없는 기회를 제공했습니다. 몽골의 보호 아래 교회는 박해의 공포에서 벗어나 유라시아 대륙 전역으로 뻗어나가는 최후의 황금기를 맞이하게 되었다.

2. 몽골 황실의 기독교인들

이 시기 동방교회 신자들은 몽골 황실에서 막강한 영향력을 행사했다. 특히 11세기에 기독교를 받아들인 케레이트 부족 출신의 여성들이 중요한 역할을 하게 된다.

소르칵타니 베키: 케레이트 부족 출신으로 칭기즈 칸의 며느리이자, 훗날 몽골의 대칸이 되는 몽케, 쿠빌라이, 훌라구의 어머니였습니다. 독실한 네스토리우스 기독교 신자였던 그녀는 아들들에게 관용과 지혜를 가르쳤고, 몽골 제국의 방향에 깊은 영향을 미쳤다.

도쿠즈 카툰: 케레이트 부족 출신으로 일 칸국을 세운 훌라구의 아내였다. 그녀는 중동 지역에서 기독교인들을 적극적으로 보호했으며, 그녀의 영향력 아래 바그다드에는 교회가 세워지기도 했다.

3. 가장 위대한 여정: 야발라하 3세와 랍반 바르사우마

13세기 동방교회의 영광을 상징하는 두 인물이 있었다. 바로 옹구트족 출신의 총대주교 마르 야발라하 3세와 그의 스승 랍반 바르 사우마이다.

중국 북부에서 태어난 이 두 수도사는 예루살렘 순례를 떠났다가 시대의 부름을 받았다. 야발라하 3세는 1281년 동방교회 전체를 이끄는 총대주교로 선출되었고, 랍반 바르 사우마는 몽골 일 칸국의 사절이 되어 유럽으로 떠나는 위대한 여정에 올랐다.

1287년, 랍반 바르 사우마는 유럽에 도착하여 비잔틴 황제, 프랑스 왕, 잉글랜드 왕, 그리고 로마 교황을 차례로 만났다. 수 세기 동안 선교사들이 서쪽에서 동쪽으로 향했던 것과는 정반대로, 중국 땅에서 태어난 동방의 기독교인이 로마 교황과 유럽의 왕들을 대등한 외교 사절로 만난 이 사건은 동서 교류사의 흐름을 역전시킨 상징적인 순간이었던 것이다.

4. 황금기의 그늘

그러나 몽골 제국의 관용은 영원하지 않았다. 13세기 말, 페르시아를 다스리던 일 칸국의 가잔 칸이 이슬람으로 개종(1295년)하면서 상황은 급변하기 시작하였다. 몽골 지배층이 이슬람을 받아들이자 기독교인들에 대한 박해가 시작되었고, 동방교회의 황금기는 서서히 저물어가기 시작했다.

4부를 마치며: 몽골 제국 시대는 동방교회 역사상 가장 넓은 영토에서 가장 큰 영향력을 누렸던 빛나는 순간이다. 하지만 그 영광은 몽골 제국의 정치적 변화에 따라 흔들릴 수밖에 없는 운명이 되었다.

결론: 역사 속에 남겨진 발자취

사도 시대 메소포타미아의 작은 에뎃사 공동체에서 시작된 동방 아시리아 교회의 천년에 걸친 여정은 실로 놀라우리만치 광대하고 역동적이고 순례적이다. 그들은 페르시아 제국의 박해를 이겨냈고, 이슬람 제국의 지배 아래서 지혜롭게 생존했으며, 실크로드를 따라 중앙아시아를 거쳐 중국의 심장부와 몽골의 초원까지 나아갔다. 위기 속에서 새로운 기회를 찾는 그들의 놀라운 적응력과 회복력은 역사에 깊은 발자취를 남겼고 지금도 진행중이다.

그들의 이야기는 단순히 한 종교의 흥망성쇠에 그치지 않았다. 그것은 고대부터 중세에 이르기까지 유라시아 대륙의 서로 다른 문명들이 어떻게 만나고 충돌하며 교류했는지를 보여주는 생생한 증거이자, 동서 문명 교류사의 가장 중요하고도 매혹적인 한 축이다. 비록 역사의 모래 속에 오랫동안 묻혀 있었지만, 그들이 남긴 비석과 기록들은 천년의 침묵을 깨고 동서가 만났던 위대한 시대의 이야기를 메아리가 되어 오늘 우리에게 다시 들려주고 있다.